Landscape is destiny.

Il n'en fallait pas plus pour piquer notre curiosité car, tout de même il est difficile d'imaginer plus grand écart !

Quel lien entre ces deux îles aux antipodes l'une de l'autre ? Une petite et une gigantesque, l'une asséchée par le sable et l'autre gorgée d'eau, la chaleur ou la glace, ... ? Une où l'on sait que certains ont trouvé de quoi vivre et surfer à la cool au soleil et l'autre que l'on sait battue par les vents et les eaux et où Indridason nous a appris qu'il y fait très sombre ? Mais Hannah Kent, jeune australienne d'Adelaide, rêvait de voir la neige et la longue nuit d'hiver : elle a été servie et est revenue de son séjour islandais la tête pleine d'images [clic] et de ces histoires que l'on se raconte au coin du feu.

Mais Hannah Kent, jeune australienne d'Adelaide, rêvait de voir la neige et la longue nuit d'hiver : elle a été servie et est revenue de son séjour islandais la tête pleine d'images [clic] et de ces histoires que l'on se raconte au coin du feu.

À 27 ans, elle publie son premier roman À la grâce des hommes (Burial rites en VO - saluons également la belle traduction) qui est bien parti pour un grand succès. Chapeau !

Car Hannah Kent a trouvé ce qui relie les antipodes : ces deux îles, âpres et désertiques, sont toutes deux façonnées par des paysages grandioses à couper le souffle (et ce n'est pas qu'une figure de style). Des paysages qui, à leur tour, façonnent les destins, de la naissance à la mort.

‘Landscape is destiny. The environment you grow up in has to have some kind of effect on how you perceive the world.’ [Ron Rash]

C'est une phrase de Ron Rash (le parrainage n'est pas usurpé) que se plait à citer Hannah Kent et qui pourrait servir d'exergue à ce roman qui mêle nature-writing, roman historique et un peu de polar.

Au début du XIX° siècle (1829), un double meurtre ensanglante le nord de l'île : deux fermiers sont retrouvés sauvagement assassinés et carbonisés dans l'incendie de leur ferme de tourbe. Fridrik, Sigga et Agnes, un fils et deux filles de ferme sont arrêtés, jugés et condamnés à la décapitation.

Agnes Magnúsdóttir est l'une de ces deux filles. En attendant son exécution et faute de prison, elle est placée et accueillie de mauvaise grâce dans une ferme. C'est son histoire que nous raconte Hannah Kent.

Islande - 1829 : autant dire le moyen-âge ! et d'entrée, elle plante le décor :

[...] La poussière la mettait au désespoir. Il y en avait partout ! [...] Sèche en été, la tourbe répandait constamment de la poussière et de l'herbe sur les lits ; froide et humide en hiver, elle produisait des moisissures qui tombaient sur les couvertures de laine et infestait les poumons de toute la famille. La ferme avait commencé à se désintégrer. Elle se transformait en taudis, et son état de délabrement gagnait ses habitants : l'an passé, deux domestiques étaient morts des suites de maladies causées par l'humidité.

Dans cette ferme, sous les regards réprobateurs de la famille contrainte de l'accueillir, Agnes attend sa dernière heure.

[...] - Jón Thórdason a proposé de les tuer.

- Pardon ?

- Jón Thórdason. Il s'est présenté à Hvammur il y a quelques semaines pour leur annoncer qu'il était prêt à exécuter Fridrik, Sigga et Agnès. Trois coups de hache contre une livre de tabac, voilà ce qu'il voulait.

Il secoua la tête.

- Une livre de tabac, répéta-t-il.

Pendant ces quelques jours qui la séparent de son exécution, Agnes va se confier au jeune pasteur Tóti .

[...] Ils m'ont arraché une déposition qui faisait de moi une femme vile et malveillante. Tout ce que j'ai dit m'a été volé ; tous mes mots ont été altérés jusqu'à ce que cette histoire ne soit plus mienne.

D'où vient-elle ? Qu'a-t-elle vécu et subi avant de commettre l'irréparable ? Que s'est-il passé ? Qui était Natan, l'une des deux victimes, celui qu'on n'a pas osé appelé Satan et qui semble avoir été l'amant d'Agnes ? Est-elle seulement coupable ? Et les autres ?

[...] Tóti aimerait que je lui parle de ma famille, mais le peu que je lui ai raconté n'a pas eu l'heur de lui plaire. Il n'est pas accoutumé aux arbres généalogiques qui poussent dans la vallée : noueux, aux branches enchevêtrées, hérissées d'épines.

En dépit des conditions misérables dans lesquelles (sur)vivent ces paysans d'un autre âge, Hannah Kent évite toute complaisance sordide et prend soin de faire parler ses personnages comme on a envie de les écouter aujourd'hui. On la remercie de ne pas avoir cédé à la facilité et si cette histoire repose effectivement sur une trame véridique et historique (soigneusement documentée et rendue), on se plait à lire un roman très contemporain.

Âpre et sévère comme les paysages islandais mais très actuel.

L'écriture d'Hannah Kent questionne notre intelligence et notre curiosité : on a du plaisir à découvrir les conditions de vie de cette époque, en ces lieux perdus bien loin de la couronne danoise, et on a du plaisir à dévorer ce presque polar, qui pourra prendre une place de choix au rayon des ‘confessions de l'assassin’.

C'est aussi un très beau portrait de femme (de femmes pourrait-on dire, car il y en a plusieurs autour d'Agnes) tandis que les hommes semblent avoir perdu beaucoup de leur humanité. La faute aux paysages sans aucun doute.

[...] - Si j'étais jeune et simplette, croyez-vous que la police et les juges auraient pointé le doigt vers moi ? [...] Mais quand la police m'a interrogée, quand ils ont compris que j'avais la tête sur les épaules, ça ne leur a pas plu. Femme qui pense n'est jamais tout à fait innocente, vous comprenez ? On ne peut pas lui faire confiance. Voilà la vérité, que ça vous plaise ou non, mon Révérend !

Agnes Magnúsdóttir était manifestement trop vive et trop intelligente pour son époque et ses contemporains.

Ce qui nous retiendra est peut-être l'absence d'un petit plus, d'un petit grain de folie (et pourtant il y en a déjà de la folie à vivre dans des endroits pareils et à des époques pareilles !) et une seconde partie du récit (une fois la découverte passée) peut-être un tout petit trop académique, mais on pinaille pour faire sérieux.

Pour celles et ceux qui aiment les paysages d'Islande.

Quelques photos prises par Hannah Kent sur les lieux mêmes, dans la vallée de Vatnsdalur : [clic]

Une adaptation cinéma est dans les cartons (avec Jennifer Lawrence, mais cela ne nous empêchera pas d'aller voir le film).

Les Presses de la Cité proposent de découvrir les premières pages [clic].

D'autres avis sur Babelio.

2 îles + 2 femmes = 4 volcans

2 îles + 2 femmes = 4 volcans

Amours sulfureuses et volcaniques.

Amours sulfureuses et volcaniques. Une fois conquis par le style, il ne nous reste plus qu'à se laisser porter par une histoire de passion(s) passionnante : dans les années d'immédiate après-guerre, deux monstres sacrés du cinéma, la blonde suédoise

Une fois conquis par le style, il ne nous reste plus qu'à se laisser porter par une histoire de passion(s) passionnante : dans les années d'immédiate après-guerre, deux monstres sacrés du cinéma, la blonde suédoise

En Guyane, le long du fleuve Maroni, vivent les populations alukus et ndjukas : orpaillage, culture de cannabis, sorcellerie, ...

En Guyane, le long du fleuve Maroni, vivent les populations alukus et ndjukas : orpaillage, culture de cannabis, sorcellerie, ...

Ce bouquin ressemble bien à un ouvrage de commande où un serial-killer se retrouve maquillé en political-killer (ou vice-versa). L'Afrique du Sud n'est là que pour le décor et tous les standards et clichés sont au rendez-vous (comme cette scène de l'auditorium que l'on dirait spécialement commandée par Hollywood).

Ce bouquin ressemble bien à un ouvrage de commande où un serial-killer se retrouve maquillé en political-killer (ou vice-versa). L'Afrique du Sud n'est là que pour le décor et tous les standards et clichés sont au rendez-vous (comme cette scène de l'auditorium que l'on dirait spécialement commandée par Hollywood).

On avait découvert

On avait découvert  L'auteure évite judicieusement tout infantilisme : en dépit de son jeune âge, Lila parle, jure, cogne et pense comme une adulte, ça nous va bien et cela sert le sérieux du propos qui tient plus du conte philosophique que du récit initiatique.

L'auteure évite judicieusement tout infantilisme : en dépit de son jeune âge, Lila parle, jure, cogne et pense comme une adulte, ça nous va bien et cela sert le sérieux du propos qui tient plus du conte philosophique que du récit initiatique.

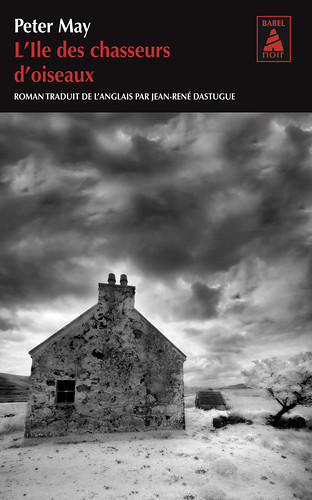

Autant dire qu'il aura fallu plusieurs bonnes critiques de confiance pour nous donner envie de renouer le contact avec cet auteur et de prendre avec lui le bateau pour

Autant dire qu'il aura fallu plusieurs bonnes critiques de confiance pour nous donner envie de renouer le contact avec cet auteur et de prendre avec lui le bateau pour  On entre un peu à reculons dans ce bouquin avec une enquête policière qui piétine sur place et des souvenirs d'enfance qui prennent beaucoup de pages : on se demande bien ce que viennent faire ces chapitres d'il y a vingt ans, un peu longs, à part nous décrire la vie pittoresque et difficile de cet île qui ressemble beaucoup à la récente Stroma [

On entre un peu à reculons dans ce bouquin avec une enquête policière qui piétine sur place et des souvenirs d'enfance qui prennent beaucoup de pages : on se demande bien ce que viennent faire ces chapitres d'il y a vingt ans, un peu longs, à part nous décrire la vie pittoresque et difficile de cet île qui ressemble beaucoup à la récente Stroma [

Et puis il y a ce premier roman de Sandrine Collette :

Et puis il y a ce premier roman de Sandrine Collette :