Excellente année 2015 !

Allez, c'est parti pour le traditionnel exercice du best-of annuel qui est surtout là pour nous rappeler quelques bons souvenirs et l'occasion pour les retardataires de peut-être rattraper l'année qui a filé trop vite.

Malheureusement peu de difficultés pour le ‘choix’ des finalistes de cette année 2014 qui semble avoir été assez pauvre en gros coups de cœur.

Mais, à la relecture de ce podium, la sélection s’avère d’autant plus originale, étonnante, surprenante et finalement goûteuse.

Cliquez sur les images ou les liens pour accéder au texte complet des billets.

Du côté des romans, une année déclinée au féminin avec trois auteures femmes et trois histoires de femme(s).

Du côté des romans, une année déclinée au féminin avec trois auteures femmes et trois histoires de femme(s).Indubitablement Blandine LeCallet sera notre découverte de l’année. Repérée déjà à la toute fin 2013 avec de curieuses épitaphes [clic], La Ballade de Lila K fut un gros coup de cœur début 2014.

Il y aura même quelques mois plus tard, un autre coup de cœur avec Une pièce montée. Chapeau l’artiste.

Des trois, La Ballade de Lila K reste sans doute le plus original.

Un faux bouquin de SF où Blandine Le Callet nous raconte le cheminement de sa Lila, à la recherche de son passé et de sa mère : cette Lila est une sacrée trouvaille, un personnage au cœur du roman (qui fait le roman), un personnage émouvant et passionnant, très attachant de la première à la dernière page.

Ajoutons que l'écriture de cette auteure est toujours aussi claire et limpide : une prose fluide et élégante, qui va tranquillement à l'essentiel, sans les affèteries et les coquetteries dont sont parfois coutumiers nos auteurs français.

Et puis aussi, il y a ces propos étranges et inquiétants sur les livres désormais numérisés dans le monde de Lila où un ‘vrai’ livre papier représente un trésor interdit …

Décidément les petites françaises furent à l’honneur cette année et on n’hésite pas à faire monter sur le podium un premier roman, celui de Julia Kerninon : Buvard.

Cette vraie-fausse biographie qui se dévore comme un polar, nous plonge au cœur des mystères de l’écriture. L’héroine de l’histoire, Caroline N. Spacek aura eu une vie et un métier passionnant.

C’est aussi le métier de Julia Kerninon : espérons que sa vie sera plus calme !

Une belle histoire où Julia Kerninon nous parle, elle aussi, de littérature.

Une écriture superbe, tout simplement.

Quittons les plumes françaises mais restons chez les (jeunes) femmes avec Maine de l’américaine Julie Courtney Sullivan. C’est là son second roman seulement.

Quatre beaux portraits de femmes : la grand-mère, la mère, la fille, la pièce rapportée ...

L'écriture est agréable et fluide, au standard américain donc sans grande originalité mais parce que toute la place est laissée au sujet et à sa narration.

Il ne se passe pas grand chose dans ce roman : peu ou pas d'action, on passe d'un personnage à l'autre, on découvre peu à peu toute l'histoire de cette famille et de ces femmes et l'on devine qu'au fil des pages, ces trois ou quatre générations finiront par se retrouver sous le même toit. C'est captivant et lorsqu'aux trois-quarts du bouquin les quatre femmes se télescopent enfin, quel feu d'artifice (on approche d'ailleurs du 4 juillet) : on les connait bien désormais et leurs dialogues sont alors un vrai régal.

Ce qui rend ces femmes passionnantes et attachantes (alors qu'elles sont au demeurant exaspérantes et irritantes) ce sont bien leurs difficultés à endosser le rôle qui leur est donné : bonne épouse ou bonne mère, chaque génération a eu, a ou aura bien du mal à entrer dans le carcan, beaucoup de mal.

Le regard de la jeune J. Courtney Sullivan est étonnamment juste et perspicace.

Férocement désabusé aussi.

Si la règle (il en faut bien une) n’était pas de limiter le podium à trois places, on aurait bien aimé décerner un prix spécial du jury à la québécoise Catherine Leroux pour une mémorable Marche en forêt en compagnie de la grand-mère Alma et d’une écriture très originale.

Pour la transition entre le podium des romans et celui des polars, le français Antonin Varenne sera nominé avec son étonnante fresque qui file à l’allure de ses Trois mille chevaux vapeur depuis les Indes orientales jusqu’au far-west : commencé à grand bruit dans la fureur des guerres coloniales en Asie, le roman s’achèvera au son des canons de la Guerre de Sécession.

Pour la transition entre le podium des romans et celui des polars, le français Antonin Varenne sera nominé avec son étonnante fresque qui file à l’allure de ses Trois mille chevaux vapeur depuis les Indes orientales jusqu’au far-west : commencé à grand bruit dans la fureur des guerres coloniales en Asie, le roman s’achèvera au son des canons de la Guerre de Sécession.Le fil de l’intrigue ‘policière’ est très ténu et ne sert qu’à nous tenir en haleine tout au long du voyage, dans l’impatience de découvrir quelles sont exactement ces mystérieuses et terribles cicatrices que Bowman et ses anciens compagnons d’armes ont ramené de captivité, et lequel des rares survivants en est devenu fou furieux.

Les romans d’aventure modernes sont assez rares pour s’attarder sur celui-ci, insolite et intéressant.

Dans un tout autre registre mais tout aussi inhabituel, les Empereurs des ténèbres de l’espagnol Ignacio del Valle nous plonge dans l’enfer de la dernière guerre, à Leningrad en 1943 aux côtés de la Division Azul.

Effet de mode, intérêt cyclique ou fascination étrange pour les démons de cette période ?

Philip Kerr et son inspecteur Bernie nous promenaient dans les bunkers nazis tandis que Maurizio di Giovanni et son étrange commissaire Ricciardi nous faisaient défiler les quatre saisons sous l'Italie de Mussolini.

Il manquait donc un chaînon : et c'est Del Valle qui se charge de nous emmener voir du côté des franquistes.

Rien de bien gai dans cette ambiance de fin de monde mais l’intrigue policière est plus subtile qu’il n’y parait et le décor historique passionnant.

L’épisode suivant (Les démons de Berlin) sera plus décevant mais celui-ci valait bien le détour.

Restons dans le registre de l’inhabituel avec cette enquête journalistique au pays Basque : en dépit de son titre, L’homme qui a vu l’homme de Marin Ledun s’avère tout simplement excellent.

Restons dans le registre de l’inhabituel avec cette enquête journalistique au pays Basque : en dépit de son titre, L’homme qui a vu l’homme de Marin Ledun s’avère tout simplement excellent.

Un récit sec et un bouquin très dur, sans cesse sous tension, une sorte de thriller politique où Marin Ledun ne nous fait guère de concessions : pas vraiment de héros sans peurs et sans reproches, pas d’empathie romancée, pas de scoops politico-journalistiques, pas de rocambolesques péripéties, ...

Mais des faits, beaucoup de faits (inspirés de faits réels), parfois difficilement soutenables, juste hier en 2009, ici en France.

Marin Ledun évite soigneusement d'en faire trop sur le volet politique et le héros de son livre n'est pas la cause de l’ETA. Non, le propos de l'auteur vise plutôt à retracer le patient (et dangereux) travail d'investigation des journalistes : il y en a deux dans son roman, ni des saints, ni des héros, mais deux journaleux qui font leur boulot.

Pas de débat du côté des BD : la série (4 albums) Blast du français Manu Larcenet remporte la palme, haut la main qui tient le pinceau.

Il faut quelques pages pour dépasser la surprise de ce noir & blanc envahissant, avare de textes et chiche en dialogues, mais bien vite le dessin (où l’on croit apercevoir parfois le fantôme de Fred) finit de nous accrocher définitivement : pour dépeindre les noirceurs de l'âme, Manu Larcenet a opté pour une gamme étonnamment variée de beaucoup de noirs et d'un peu de blancs. Des pages d'une profonde noirceur mais des planches d'une luminosité surprenante, tout à fait en accord avec le propos et une histoire où justement tout n’est pas noir ou blanc, chapeau l'artiste.

Des planches comme celle-ci valent le déplacement !

Un dessin qui se révèle étrangement physique et qui tente de nous faire ressentir la pesanteur des corps malades, blessés ou maladroits, l'humidité et la vitalité des forêts grouillantes, l'errance des regards éperdus, ... Étonnant.

Dans ce registre de couleurs on se doute que l’histoire n’est pas bien gaie et elle se termine très habilement sur un dernier chapitre qui s’intitule : Pourvu que les bouddhistes se trompent … Tout un programme dont on vous laisse découvrir le sens exact.

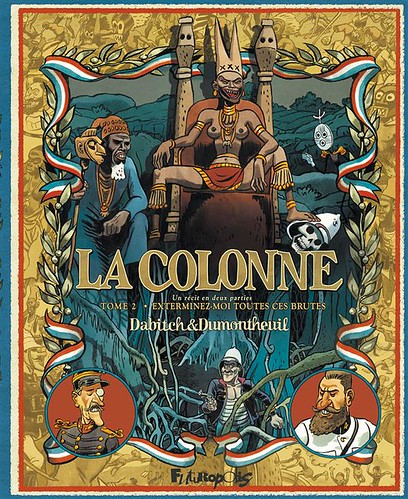

Le temps béni des colonies : en 1899, notre République éclairée dépêcha une Mission Civilisatrice et envoya deux officiers français, le capitaine Voulet et le lieutenant Chanoine, à la conquête du Tchad.

La colonne infernale (ils étaient accompagnés de plusieurs centaines de tirailleurs sénégalais et mercenaires africains) leur colonne infernale a laissé une longue traînée de sang dans les sables du Niger actuel, pillant, violant, incendiant, décapitant et massacrant tout sur son passage : on parle de plusieurs milliers de morts, femmes et enfants compris. À l'époque on mit cela sur le compte d'une soudanite aigüe qui aurait affecté nos vaillants soldats et, après la défaite de Fachoda contre les anglais, la conquête effective et glorieuse du Tchad fit bien vite oublier ce détail de l'Histoire, d'autant qu'en France, l'affaire Dreyfus présentait d'autres enjeux.

C'est donc ce sinistre épisode de la pacification coloniale que nous raconte la BD en deux volumes de Christophe Dabitch (scénario) et Nicolas Dumontheuil (dessin).

Après Tardi, le dessinateur Max Cabanes a choisi de reprendre plusieurs œuvres de Patrick Manchette (aidé par Doug Headline qui n’est autre que le fils de Patrick Manchette).

Fatale est réputée comme leur meilleure adaptation (après La princesse de sang).

Plutôt qu’un polar inquiétant ou une intrigue sophistiquée, Cabanes a choisi de nous peindre une ambiance et un personnage.

Coup de chapeau pour cette BD qui sort des sentiers rebattus, en un seul volume là où d’autres jouent les prolongations en série.

Un décor (savamment construit) des années 60-70 avec 2CV, R16 et 4CV en guise de vaisseaux spatiaux.

Des images troubles et inquiétantes, comme battues par la pluie et les mauvais (pres)sentiments …

Et puis une BD qui donne vraiment envie de lire le roman ? Quel plus bel hommage ?

Voilà c’est dit ! Bye-bye 2014 et vive 2015 !